Analytische Rekonstruktion:

Johannes Winkler HW2

Originalgetreuer Nachbau der Rakete von 1932

Am 6. Oktober 1932 explodierte die Höhenforschungsrakete

von Johannes Winkler beim Startversuch am Strand der Ostsee

nahe Pillau. Winkler hatte lange an dieser Rakete gerechnet

und konstruiert. Auf energisches Anraten seines Finanziers

Hugo Hückel war Winkler mit der HW2 von Dessau zum

Raketenflugplatz Berlin gezogen. Hier führte er abseits des

sonstigen Versuchsbetriebs der anderen Raketenpioniere seine

Vorversuche mit der HW2 (Hückel-Winkler No. 2) durch.

Die Höhenforschungsrakete war mit einem Luftdruck-

Registrierschreiber ausgerüstet. Bei einer Gesamtlänge von

190 cm wog die leere Rakte 10 kg.

Ein geplanter Start von der kleinen Insel Greifswalder Oie

nördlich von Peenemünde wurde durch die Behörden

untersagt. Wie schon zuvor bei der Startanfrage von Hermann

Oberth, musste eine mögliche Gefährdung des dortigen

Leuchtturms als Begründung herhalten.

Winkler und seine beiden Mitarbeiter Rof Engel und Hans

Bermüller erhielten aber die Erlaubnis, nahe Pillau einen Flug

durchzuführen. Nachdem einige Tage zuvor ein Startversuch

wegen undichter Leitungen abgebrochen wurde, war es am 6.

Oktober 1932 endlich soweit. Das Innere der Rakete war zum

Ausspülen von eventuell ausgetretenen Treibstoffgasen noch

schnell mit Stickstoff geflutet worden. Die Rakete sollte

theoretisch mit 32 kg Flüssigsauerstoff und 4 kg flüsigem

Methan betankt worden sein. Winkler gab das elektrische

Signal zum Öffnen der Ventile. Sofort explodierte eine

Gasmischung im Tankzwischenraum und vermutlich auch im

Triebwerk und schleuderte die Rakete mehrere Meter hoch in

die Luft. Die Außenhaut wurde zum großen Teil aufgerissen,

Tanks und Triebwerk blieben jedoch unbeschädigt.

Diese Komponenten sind bis heute im Original erhalten und

werden vom Deutschen Museum in München in der

Raumfahrtausstellung gezeigt.

Mangelde Versuchskultur Winklers

Über die Ursache der Explosion der HW2 wurde und wird viel

spekuliert. Winkler selbst schrieb: “… zeigte sich eine bei den

Prüfstandversuchen nicht vorhandene undichte Stelle, die erst

nach der Zündung erkennbar wurde, weil Brennstoff und

Sauerstoff in getrennten Behältern mitgeführt wurden, die nur

noch in dem Verbrennungszylinder zusammengeleitet werden.”

Seine beschwichtigende Behauptung, es sei nur eine kleine

Menge Knallgas explodiert, wie man sie auch im

Chemieunterricht zündet, wird durch Filmaufnahmen widerlegt.

Die betankte Rakete mit 46 kg Gewicht flog mehrere Meter

hoch in die Luft und einige Meter weit.

Rolf Engel machte später die Herangehensweise von Winkler

an Versuche verantwortlich für den Fehlschlag. Winkler habe

das Triebwerk der HW2 nur zweimal kurz auf dem

Raketenflugplatz gezündet. Winkler sei immer der festen

Überzeugung gewesen, wenn seine theoretischen

Überlegungen stimmen, würden die entsprechend gebauten

Geräte auch einwandfrei funktionieren.

In Berlin machte sich Dipl.-Ing. Klaus Schlingmann seit 2016

an einen Nachbau der HW2. Lange Recherchen sind diesem

Vorhaben vorangegangen. Die besondere Herangehensweise

von Klaus Schlingmann, von ihm “Analytische Rekonstruktion”

genannt, unterscheidet sich von anderen Nachbau-Vorhaben

zu Objekten der Luft- und Raumfahrtgeschichte.

Nicht nur die Formgebung eines Objektes wird von ihm

eingehend untersucht, sondern auch die originalen Materialien

und Herstellungsverfahren werden benutzt. Dadurch erhält

Klaus Schlingmann Dublikate, an denen der historische

Schaffensprozeß deutlich wird und die einen Einblick in die

Planung und Zielrichtung der Originale erlauben. Bei etlichen

wichtigen Originalen ist die Frage “warum hat man dies

damals genau so gebaut?” aus mit der Sichtweise der

heutigen Herstellungstechniken nicht zu beantworten. Die

Analytische Rekonstruktion gewährt daher Einblicke, die

anders nicht mehr zu gewinnen sind.

Für die HW2 heißt die Erkenntnis von Klaus Schlingmann,

dass mit höchster Wahrscheinlichkeit die Ventile für die

Gasansammlung innerhalb der Rakete verantwortlich sind.

Die von Johannes Winkler gewählte Ausführung der Ventile

konnte bei den hochgekühlten, verflüssigten Gasen

Sauerstoff (Siedepunkt -183 Grad Celsius) und Methan

(Siedepunkt -162 Grad C) keinen Dichtsitz garantieren.

Bei den Teststandversuchen in Berlin hatte Winkler die

Außenhaut der Rakete nicht montiert. Leckgase konnten sich

so nicht sammeln. Hier kommt wieder die ungenügende

Versuchskultur von Winkler ins Spiel. Auch aus seinem

Fehlschlag haben andere Raketenpioniere gelernt, dass jede

Komponente einer Rakete wiederholt unter wirklichkeits-

nahen Bedingungen getestet werden muss. Schließlich ist es

unbedingt notwendig eine Rakete als Gesamtsystem

durchzuprüfen, bevor an einen Startversuch gegangen

werden kann. Uwe W. Jack

Johannes Winkler mit der unverkleideten

HW2, so wird sie heute im Deutschen

Museum ausgestellt.

Winkler beobachtet in Berlin einen

Durchblasversuch mit der HW2 (kein

Brennversuch!)

Über der Holzform wird eine Kalotte für die Tanks gedrückt.

Oben: Der Sauerstofftank wird aus zwei Kalotten und dem

Zylinderstück zuerst mit Schweißpunkten geheftet.

Rechts: danach wird der Tank nach dem zeitgenössischen

Verfahren vollständig verschweißt - hier der Methantank.

Johannes Winkler in seiner Baracke auf dem Raketen-

flugplatz Berlin mit der Höhenforschungsrakete HW2. In

der Öffnung sind die beiden Manometer für den

Treibstoffdruck zu sehen.

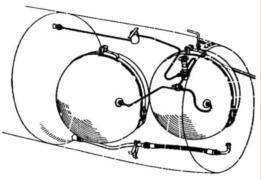

Die beiden vollständig nachgebauten Tanks der Winkler HW2.

Links der Sauerstoff-, rechts der Methantank.

Im Vergleich dazu im Bild rechts der originale Sauerstofftank. Die

originalen Tanks und Leitungen wurden vollständig mit Silberfarbe

gestrichen und sind über die Jahrzehnte verschmutzt. Daher das

unterschiedliche äußere Erscheinungsbild.

Unten: Ein Detail des Tanknachbaus

zeigt die originalgetreue Schweißtechnik

Rechts: Die beiden neu gefertigten Tanks

der HW2 in der Anordnung, wie sie in der

Rakete verbaut wurden.

Ganz rechts die Tanks in einer zeit-

genössischen Darstellung.

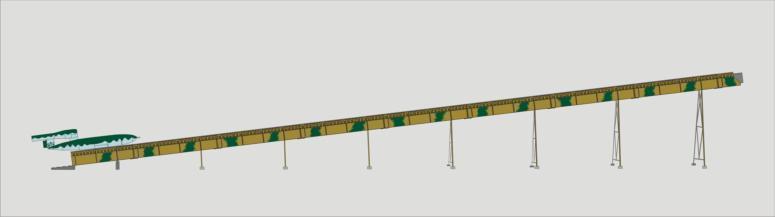

Ein originalgetreuer Nachbau der HW2

Nachdem einmal der Entschluss zum Nachbau der Winkler

HW2 gefasst war, stellte sich gleich die Frage der Zielsetzung.

Sollte sie zum Fliegen gebracht werden oder sollte es eine

vollständige, möglichst authentische Rekonstruktion sein?

Die HW2 zum Fliegen zu bringen würde eine umfangreiche

Modifizierung gegenüber dem Original bedeuten. Außerdem

gibt es außer ein paar Handskizzen keine original bemaßten

Fertigungszeichnungen des Triebwerks. Es läuft also von "so

könnte es etwa gewesen sein" auf eine nicht seriöse

Behauptung ohne Belege: "so war das Original" hinaus.

Da die Ursache des Startversagens in Form einer Explosion

bekannt ist (Undichtigkeit der Hauptventile führten zur

Knallgasbildung), gibt es nichts, was man nicht auf dem

Teststand nachweisen könnte, hatte die HW2 doch schon unter

Winkler ihre Funktionsfähigkeit auf dem Prüfstand auf dem

Raketenflugplatz Berlin bewiesen.

Eine so modifizierte und fliegende HW2 sieht zwar auf dem

ersten Blick aus wie eine HW2, ist aber keine. Die

Entscheidung zum Bau einer möglichst authentischen,

eigentlich funktionsfähigen HW2 mit Außenhaut und

Startgestell, so wie sie am 6. Oktober 1932 an der

Kurischen Nehrung an den Start gebracht wurde, stand sehr

schnell fest. Unsere Zielsetzung ist der exakte Nachbau der

HW2 um den Entwicklungsweg, den Bau, die damit

verbundenen Probleme und deren Lösung zu verstehen und

zu dokumentieren.

Letztlich steht so neben dem originalen Exponat HW2 im

Deutschen Museum ein weiteres HW2 Exponat nebst

Startgestell der AG Daedalus Raketenflugplatz-Berlin dem

interessierten Betrachter zur Verfügung.

Da das Projekt nicht zu unseren Hauptvorhaben zählt und

auch privat finanziert werden muss, wird sich die

Fertigstellung über einen längeren Zeitraum hinziehen.

Dipl.-Ing. Klaus Schlingmann

Oben:

Für jedes Detail sind aufwendige Recherchen notwendig.

Hier für die Erstellung der Holzform für die Tank-Kalotten.

Rechts:

Klaus Schlingmann beim Drechseln der hölzernen

Halbkugel-Form für die Tanks der HW2.

Die Tanks müssen mit den entsprechenden Öffnungen

zur Aufnahme der Anschlüse versehen werden.

Oben links: Das Entlüftungsventil der originalen

HW2 von 1932.

Links: Nachgefertigte Entlüftungsventile.

Oben: Die Oberseite des Sauerstofftanks mit

montiertem Befüllstutzen und Entlüftungsventilen.